41

2018

Kulturfahrten

ge verschiedener Stämme, die aus der Not oder Lust amAbenteuer oder

Aussicht auf Beute mit ihm nach Süden aufgebrochen waren. Sie kamen

wahrscheinlich aus dem Gebiet der Ostsee, die die Römer „Mare Su-

ebicum“ nannten. Auch der Mann von Osterby, dessen Schädel 1948

bei Eckernförde in Schleswig-Holstein gefunden wurde, war ein Su-

ebe, erkennbar am schwäbischen Haarknoten. Laut Tacitus kämmten

sich die Krieger des germanischen Stammes der

Sueben die Haare seitwärts und banden sie auf

dem Scheitel zu einemKnoten hoch. Der Sinn des

Knotens habe darin bestanden, in der Schlacht

größer und furchteinflößender zu erscheinen. Ob

Tacitus schon eine Art Schwäbisch sprach?

Schwaben zwischen Genf und

Wittenberg

Das diesjährige Jubiläumsjahr der Reformation

trägt viel zum Verständnis der heutigen Schwaben

bei. Es heißt, Schwaben liegt religiös gesehen in

der Mitte zwischen Wittenberg und Genf. Cal-

vins Regiment in Genf lieferte die Vorlage für die Kehrwoche, die die

„Reigschmeckte“ (Neuzugezogene) fassungslos zur Kenntnis nehmen.

In Genf und im Ländle gilt, dass derjenige für die ewige Glückseligkeit

prädestiniert ist, der sein „Sach“ in Ordnung hält. Förderlich ist dabei

die soziale Kontrolle durch Nachbarn, was manchem nicht behagt.

Der Pietismus dagegen förderte die Freude am Tüfteln. Es war der

Pfarrer Philipp Matthäus Hahn, der in Kornwestheim „Erbauungs-

stunden“ abhielt, der zugleich als Mechaniker die Grundlagen für die

feinmechanische Industrie Württembergs legte. Als Johann Wolfgang

von Goethe 1779 mit seinem Dienstherrn Karl August ins Ländle reis-

te, wollte er unbedingt die Wundermaschinen des Pfarrers sehen. Da

für die Pietisten der Glaube und die weltliche Tüchtigkeit untrennbar

verbunden waren, wurden die Menschen im armen Württemberg zu

fleißigen Tüftlern und Erfindern. Jeder kennt die weltbekannten Fir-

men wie Daimler, Porsche, Bosch und Mahle. Doch überall im Ländle

finden sich höchst erfolgreiche Spezialisten und Start-ups, die es zur

Weltmarktführerschaft brachten. So erfährt der erstaunte Besucher

der Landesausstellung, dass das Streichholz, die Bohrmaschine, der

Leitz-Ordner, der Büstenhalter und der Trennschleifer, den meisten

unter dem Eigennamen „Flex“ bekannt, von Tüftlern des Neckartals

der Welt vermacht wurden.

Der Schwäbische Parnass

All das wären gute Gründe, sich bei den Schwaben umzusehen. Und

doch spielen diese Aspekte bei der Kulturfahrt von albaTours nur eine

Nebenrolle. Neben frommen Pfarrern und Tüftlern hat die Region

Dichter und Denker von Weltrang hervorgebracht. Von Friedrich

Schiller über Hegel bis Hermann Hesse und Martin Walser geht der

Reigen. Der Literaturhistoriker und Gründungsdirektor des Deut-

schen Literaturarchivs, Bernhard Zeller, nannte diese Dichterdichte

den Schwäbischen Parnass. Auch das ist eine Folge der Reformation,

die ein für Deutschland vorbildliches Schulsystem einführte. Wer dem

Lehrer oder Pfarrer auffiel, wurde auf das Seminar Maulbronn und ins

Tübinger Stift gedrängt, um danach auf Staatskosten Pfarrer zu werden.

Doch die meisten versagten sich dem Dienst auf der Kanzel wie Ke-

pler, Hölderlin, Uhland, Schelling und Hegel. Hölderlin, Schelling und

Hegel, die im Tübinger Stift in einem Zimmer wohnten, begeisterten

sich für die Französische Revolution und riefen

„Vive la liberté!“. Sie berauschen sich an Schillers

Räubern und am Evangelium Rousseaus.

Ein anderer Zögling des Stifts, Eduard Möri-

ke, unterzieht sich dagegen der „Vikariatsknecht-

schaft“, um überleben zu können. Hauptsache er

konnte dichten. So erzählen die Bauern von Och-

senwang, dass sich der Pfarrer, statt eine Predigt

vorzubereiten, ins Gras legte, um Verse zu schmie-

den. Er ließ sich auch nicht stören, als die Land-

wirte mit ihren Sensen anrückten, um das Grün-

zeug zu schneiden. Respektvoll mähten sie um ihn

herum, wofür die deutsche Literatur ihnen ewig

Dank schuldet.

Ein Merkmal des Pietismus ist es, dass sie die Bibel in ihren Zu-

sammenkünften (Schtond) selbst auslegten und ansonsten den Pfarrer

predigen ließen. Dies brachte sie in Opposition zur Landeskirche und

Obrigkeit. Dass der Protest gegen „Stuttgart 21“ solch hartnäckige

Formen annahm, führen viele auf die traditionell obrigkeitskritische

Grundstimmung der Pietisten zurück.

Schwaben – Barbaren, Revolutionäre, Schöngeister

Das Imperium schlägt zurück

Lateinschüler führt ihre erste Lektüre mitten in die aufregende

Konfrontation zwischen Caesar, glänzendem Feldherrn des Impe-

riums und Ariovist, König des wilden Barbarenstammes der Sueben.

Die Tricks, mit denen der schreibende Imperator seine Rolle als Held

steigert, kannte man schon in der Antike und werden bis heute in der

Trivialliteratur gepflegt. Der Gegner erscheint wild, mutig, aber doch

als wüst prahlender Barbar. Dabei war man ihm freundschaftlich ent-

gegen gekommen, hatte ihm den Titel

amicus populi Romani

verliehen.

Statt darauf stolz zu sein, bedroht er nun gallische Stämme, ebenfalls

„Freunde des römischen Volkes“, die sich hilfesuchend an Caesar wen-

den. Seine Drohungen lassen keinen Zweifel: „Caesar soll sich ruhig auf

einen Kampf einlassen. Er wird auf unbesiegbare germanische Helden

treffen.“ Solche

arrogantia

jagt einigen von Caesars kampferprobten Of-

fizieren einen ordentlichen Schrecken ein. Gerüchte kochen hoch, dass

schon der scharfe Blick der Barbaren (

acies oculorum

) die Feinde zer-

mürben könne. Nun kommen sie in Scharen zum Feldherrn und bitten

um Urlaub, nicht ohne vorsorglich ihr Testament aufgesetzt zu haben.

Dann schlägt Caesars Stunde. Er putzt die Offiziere vor versammelter

Mannschaft herunter, marschiert los und zerlegt das Heer des Barbaren

nach seinem bekannten Motto: veni, vidi, vici.

Sie kommen aus dem Baltikum

Können und wollen die friedlichen, „häuslesbauenden“ Bewohner

der Täler und Hügel entlang des Neckar ihre Ahnenreihe auf diesen

anmaßenden Barbarenkönig zurückführen? Eine Ausstellung im Alten

Schloss in Stuttgart ging im Frühjahr dieser Frage nach: „Die Schwa-

ben – zwischen Mythos und Marke“. Historiker gehen davon aus, dass

sich die Volksbezeichnung „Sueben“, wovon sich „Schwaben“ ableitet,

genauso wie „Alemannen“ nicht auf einzelne Stämme eingrenzen lässt.

Die Leute des Ariovist, mit Frauen und Kindern waren wohl Angehöri-

KULTURFAHRTEN

LITERATOUR

SCHWABEN

15.8.-20.8.2018

$

628 EZZ

$

70

Mit Schiller nach Marbach, mit Faust nach

Knittlingen, Hölderlin und Hermann Hesse

begleiten uns nach Maulbronn, Mörike erle-

ben wir an mehreren Stellen, unter anderem

in Bebenhausen. Casanova erzählt uns seine

Abenteuer in Stuttgart, wo Cotta der Verleger

Schillers und Goethes lebte. Nach Tübingen

kamen alle diese Geistesgrößen. BeimAusflug

auf die Schwäbische Alb ist Wilhelm Hauff

unser Begleiter.

Sechs spannende Tage voller Literatur in

Schwaben. Ausgangspunkt ist das malerische

Nürtingen, wo Hölderlin seine Jugend ver-

brachte.

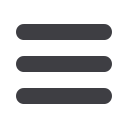

Foto: fotolia/Manuel Schönfeld

40

Stolz auf diese Ahnenreihe

lässt den im Grunde bescheidenen

Schwaben

innbrünstig verkünden:

Der Schelling und der Hegel,

der Schiller und der Hauff,

die sind bei uns die Regel,

das fällt hier gar nicht auf.

Von Kunsthistoriker und Dichter

Eduard Paulus, 1897.

Grabkapelle auf dem Württemberg, Giovanni Battista

Salucci,1817 - 1839 königlich-württembergischer

Hofbaumeister.